Panorama-Aufnahmen brechen Beschränkungen von Seitenverhältnis und Bildwinkel und ermöglichen einzigartige Blickwinkel

Mit einem Panorama, oder zu Deutsch „Rundblick“ lässt sich eine Szene umfassender darstellen. Ist bei herkömmlichen Einzelaufnahmen immer nur ein bestimmtes Seitenverhältnis z.B. 2:3 oder 3:4, so lässt sich mit Hilfe der Stitching-Technik beliebige Seitenverhältnisse realisieren, auch Blickwinkelbeschränkungen können geschickt umgangen werden. Man beginnt an der Stelle zu fotografieren, an der das Motiv anfängt, und hört dort auf, wo es endet. Fotografen, die Panoramen auf diese Weise erstellen, passen also Seitenverhältnis und Bildwinkel dem Motiv an und haben so gestalterisch weit aus mehr Möglichkeiten als deren Kollegen, die „nur“ Einzelbilder aufnehmen. Hinzu kommt, dass beim Panorama die Auflösung mit jeder gemachten Teilaufnahme steigt; qualitativ bewegt sich der Panoramafotograf also auf höchstem Niveau ohne in teure Kameratechnik investieren zu müssen.

Welche wichtigen Arten von Panoramen oder Projektionsarten gibt es?

Flächenprojektion für Blickwinkel kleiner 180 Grad

Bei kleineren Bildwinkeln kommt als Alternative die Flächenprojektion in Betracht, da es hier zu keinerlei Durchbiegung von Linien kommt. Bei dieser Darstellungsart wird ein Weitwinkel- bzw. Superweitwinkelobjektiv an einer „normalen“ Kamera digital simuliert. Daher eignet es sich sehr gut für Fotos und Drucke, die einen begrenzten Ausschnitt des Umfeldes realistisch darstellen sollen.

Bei der Flächenprojektion sind nur Bildwinkel kleiner als 180° darstellbar, weil sich auf einer ebenen Fläche nur das abbilden lässt, was sich davor, nicht aber, was sich dahinter befindet.

Optimal ist hier in etwa ein Blickwinkel von 120 Grad

Zylinderprojektion ideal für große Bildwinkel

Die gebräuchlichste Projektionsart, die Zylinderprojektion. Wie der Name schon sagt ermöglicht diese Art einen Rundum-Blick wie auf der Innenseite eines Zylinders. Erkennungsmerkmal der zylindrischen Projektion ist die gerade Darstellung aller vertikalen Linien, während alle horizontalen Geraden mit Ausnahme der Horizontlinie kurvenförmig gekrümmt werden. Horizontal eröffnet sich ein Rundum-Bildwinkel von 360°, vertikal ist er auf etwa 120° beschränkt. Jenseits dieses Werts werden die Randbereiche genau wie bei der Flächenprojektion verzerrt.

Sphärische Projektion oder Kugelpanorama für den gesamten Raum

Für Panoramen, die den kompletten Raum 360° x 180° abbilden. Unter diesem Oberbegriff werden verschiedene Projektionsarten zusammengefasst, die den gesamten Raum mit allen Blickrichtungen kugelförmig abbilden.

Am besten sind diese Panoramen für die Bildschirm-Darstellung und die Integration in interaktive Umgebungen geeignet und weniger für den Druck. Der Betrachter kann sich so interaktiv im Panorama bewegen

, wobei er nur einen Ausschnitt in der für ihn gewohnten Flächenprojektion sieht.

Kugel-Projektion

Die Funktionsweise dieser Projektionsart erklärt sich am besten, wenn man sich das Bild wie die Schale einer Orange vorstellt, die man in einzelne Segmente abtrennt. Die so entstehenden spitz zulaufenden Ellipsen werden nebeneinander gestellt. In der Mitte haben die Segmente Kontakt, zum Rand oben und unten hin bleiben Lücken, die in der Bearbeitung durch horizontales Ziehen verbunden werden. Entsprechend ist das Ergebnis, bei zweidimensionaler Ausgabe an den beiden Polen verzerrt, es eignet sich aber hervorragend für interaktive Rundgänge und virtuelle Welten.

Würfel-Projektion

Diese würfelförmige Projektion bedeutet, dass der Raum aus sechs einzeln aufgenommenen Bildern (links, rechts, vorne, hinten, oben und unten) zusammengesetzt ist, die sich mit entsprechender Software als virtueller Raum betrachten lässt.

Stereografische Projektion

Diese Projektion dient weniger der realistischen Darstellung als dem künstlerischen Ausdruck. Der untere Bereich des aufgenommenen Panoramas wird zum Mittelpunkt gemacht und die oberen Bereiche kreisförmig drumherum zu einer Kugel gezogen – darum wird diese Methode auch „Kleine Planeten“ genannt.

Panoramen werden meist nach ihrem Bildwinkel (360°- oder Teilpanoramen) und Projektionsart klassifiziert. Bei letzterem unterscheidet man hauptsächlich zwischen Flächen-

, Zylinder-, Kugel- und Würfelprojektion. Auch exotische Projektionen wie die Darstellung als „Little Planet“ sind möglich. Der Wechsel zwischen den Projektionsarten ist eine reine Software-Angelegenheit und findet später am Rechner mit nur wenigen Mausklicks statt. Sie können also mit den gleichen Teilaufnahmen Panoramen in verschiedenen Projektionen erzeugen und sich am Computer für diejenige entscheiden, die gerade am besten passt.

Stitchen oder das Zusammennähen von Einzelbildern

Bei der Stitching-Technik werden mehrere Bilder hintereinander aufgenommen, wobei die Kamera jeweils um einen bestimmten Winkel, der Schrittweite, gedreht wird. Die einzelnen Aufnahmen werden später mit einer Stitchingsoftware, z. B. PTGui, Hugin, Photoshop oder Lightroom zu einer Gesamtaufnahme, dem fertigen Panorama zusammengesetzt, also „gestitched“. Damit dies funktioniert, sollten sich die Einzelbilder um etwa 30 % überlappen.

Der richtige Drehpunkt ist sehr wichtig warum ein Panoramakopf benötigt wird

Dreht man zwischen den Einzelaufnahmen irgendwie aus der Hand oder mit Hilfe einer Drehplatte, so kommt es fast immer zu einer Verschiebung zwischen Vorder- und Hintergrund. Sehr stark zu sehen ist das bei Objekten in der Nähe die vor einem weit entfernten Hintergrund stehen z.B.: Eine nahe stehende Straßenlaterne oder ein Baum.

Findet diese Verschiebung im Überlappungsbereich statt, so erzeugt die Software unschöne Geisterbilder.

Schwenkt man hingegen um einen bestimmten Punkt, dem Zentrum der Eintrittspupille, auch „optisches Zentrum“, „No Parallax Point“ oder auch Nodalpunkt genannt, so lässt sich dieser Parallaxeneffekt wirkungsvoll vermeiden und die Software kann ohne spätere Retusche ein fehlerfreies Panorama erzeugen.

Ein Panoramakopf ermöglicht genau dieses Drehen um das Zentrum der Eintrittspupille des Objektivs und ist essentiell für hochwertige und reproduzierbare Ergebnisse.

Mit und ohne Panoramakopf

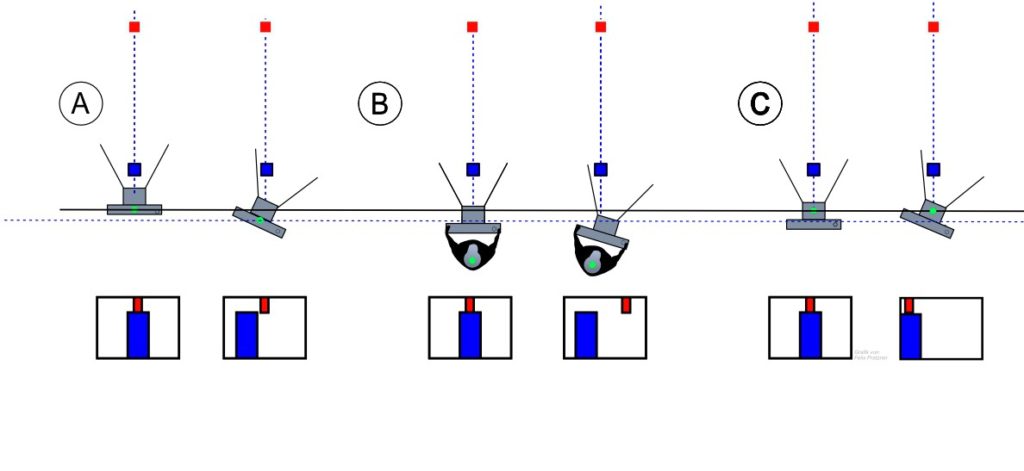

Reihe oben – Drehen ohne Panoramakopf: Vorder- und Hintergrund verschieben sich zueinander.

Reihe unten – Drehen mit Panoramakopf: Vorder- und Hintergrund bleiben in Deckung, ideal für fehlerfreie Panoramen.

Warum Panoramen manchmal ohne Panoramakopf gelingen

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Erkenntnis, dass der Parallaxeneffekt nur dann auftritt, wenn man Vorder- und Hintergrund gemeinsam in einer Aufnahme abbildet. Besteht die Szenerie nur aus Hintergrund, z. B. entfernten Berggipfeln, so findet auch kein Parallaxeneffekt statt, das heißt auf einen Panoramakopf kann getrost verzichtet werden. Panoramen gelingen dann auch so, beispielsweise aus der Hand mit einem Smartphone.

In Gebäuden wird dies allerdings kaum möglich sein, hier finden sich nahe und weit entfernte Objekte gleichermaßen.

Wo ist der richtige optische Drehpunkt?

Der Nodalpunkt wird benötigt, damit bei Panoramaaufnahmen bzw. bei 360-Grad-Kugelbildern keine „Geisterbilder“ durch das Drehen der Kamera entstehen.

Funktionsweise Nodalpunkt und Probleme bei falscher Wahl des Drehpunktes

Der Nodalpunkt ist also exakt der Drehpunkt, der Vordergrundobjekte im gleichen Verhältnis wie Hintergrundobjekte belässt, wenn die Kamera um diesen Punkt gedreht wird! An einem Beispiel wird es verständlich: Wir haben eine vertikale Linie im Vordergrund (z.B. Laternenpfosten) und eine vertikale Linie im Hintergrund (z.B. eine Hauskante) und auf dem ersten Foto liegen beide exakt deckungsgleich hintereinander wie in der Beispielskizze unter A die rote und grüne Säule. Diese Linien sollten auch weiterhin exakt hintereinanderliegen, wenn die Kamera gedreht wird wie in der Beispielskizze unter C. Dies ist dann der Fall, wenn die Kamera sich um den Nodalpunkt dreht. In der Beispielskizze sehen wir die Deckungsgleichheit nur in C. Bei A wurde die Kamera gedreht, aber nicht um den Nodalpunkt. Bei B dreht sich der Fotograf – es gibt noch eine größere Abweichung von Vorder- und Hintergrund. Somit ist Vorder- und Hintergrund nicht mehr deckungsgleich und das Verrechnen für das Panoramafoto wird nicht zufriedenstellend funktionieren!

Der Panoramakopf

Einzeilig , mehrzeilig oder eine Speziallösung?

Wer sich intensiv mit der Panoramafotografie beschäftigen möchte, der steht zunächst einmal vor der Anschaffung eines geeigneten Panoramakopfes, auch Nodalpunktadapter genannt. Bei den Allroundköpfen unterscheidet man zwischen einzeilige und mehrzeilige Panoraköpfe.

Einzeiliger Panoramakopf

Mit dem einzeiligen „Single-row“-Panoramakopf wird die Kamera ins Hochformat gebracht, und kann dann um die horizontale Achse gedreht werden. Nachteil ist, dass der vertikale Bildwinkel durch das verwendete Objektiv beschränkt wird.

Mehrzeiliger Panoramakopf

Bei mehrzeiligen „Multi-row“-Köpfen besteht diese Beschränkung nicht: Man kann also nicht nur horizontal, sondern auch vertikal um das Zentrum der Eintrittspupille drehen. Ein großer Vorteil, wenn es darum geht mit einem „normalen“ Weitwinkelobjektiv den kompletten Raum (Stichwort: Kugelpanorama) abzubilden: Es werden einfach mehrere Zeilen übereinander aufgenommen. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist dieser Typ am weitesten verbreitet.

Speziallösungen

Besondere Geräte machen immer dann Sinn, wenn man sich innerhalb der Panoramafotografie auf ein einziges Objektiv und/oder Kamera beschränkt. Beispielsweise wenn der Auftragsfotograf mit seinem Fisheye-Objektiv nur Kugelpanoramen fürs Internet machen möchte oder der Bergsteiger nur einzeilig mit einer besonders kompakten Kamera arbeitet.

Mehrzeiliger Panoramakopf: Marke Eigenbau mit Teilen der Firma Mengs (sehr günstig und noch recht stabiel).

Ausstattung

Voreinstellbare Schrittweiten, auch „Rastung“ oder „Klick-Stops“ genannt, lassen die Winkelstop-Positionen „erfühlen“, so können diese schnell und effektiv abgearbeitet werden, ohne dass eine Winkelskala beim Fotografieren beobachtet werden muss. Man dreht also das System solange bis es einrastet, macht dort die Aufnahme und dreht zur nächsten Position usw. Je mehr voreinstellbare Schrittweiten eine Drehplatte besitzt, desto komfortabler ist deren Handhabung, wenn abwechselnd mit unterschiedlichen Brennweiten gearbeitet wird.

Unterstützt der Panoramakopf das „Arca“ Schwalbenschwanz-Profil, so lassen sich Teile auch unterschiedlicher Hersteller miteinander kombinieren, ein Ausbau bzw. eine individuelle Anpassung des eigenen Systems wird somit möglich.

Worauf man beim Kauf achten sollte

- Single-row- oder Multi-row-Kopf?

- Single-row-Köpfe sind eher für Gelegenheits-Panorama-Fotografen interessant oder wenn mit einer besonders schweren Ausrüstung gearbeitet wird; wer die Panoramafotografie intensiv betreiben möchte, greift zum Multi-row-Kopf.

Panoramakopf-Justage – einmalig, aber notwendig

Die Lage des Nodalpunktes ist abhängig von der verwendeten Objektiv-Kamera-Kombination und – bei Zoomobjektiven – zusätzlich von der eingestellten Brennweite. Ziel dieser Übung ist es, den Nodalpunkt aller in Frage kommenden Objektive einmal zu ermitteln und zu notieren. Bei der späteren Aufnahme vor Ort müssen dann nur noch die ermittelten Werte mit Hilfe der Skalen am Panoramakopf eingestellt werden.

Bei einem Multi-row-Panoramakopf müssen zwei Achsen justiert werden. Die untere quer und die obere längs zur optischen Achse.

Man beginnt mit der unteren Achse: Richte die Kamera nach unten aus und sieh durch den Sucher der Kamera. Verschiebe bei leicht geöffneter unterer Klemmschraube den L-Winkel solange, bis das mittlere Autofokus-Messfeld der Kamera genau auf die Markierung für die Drehachse zielt. Schließe die Klemmschraube wieder und notieren dir den Skalenwert am unteren Schenkel des L-Winkels für zukünftige Aufnahmen mit dieser Kamera.

Nun folgt die Justage der oberen Achse: Hierfür ist einmalig ein Versuchsaufbau nötig.

Richte die Kamera nun horizontal aus. Bringe ein vertikales Objekt, welches sich im Vordergrund befindet, mit einem vertikalen Objekt im Hintergrund zur Deckung (z. B. Sessel und Tür). Schwenke nun die Kamera horizontal und beobachte, ob sich Vorder- und Hintergrund voneinander wegbewegen oder in Deckung bleiben.

Beim Schwenk nach links beweget sich z. B. die Sessellehne nach links weg (Bild Nr. 1 und 2). Ein Zeichen, dass sich das System noch nicht im optischen Zentrum des Objektivs dreht. Stelle nun einen anderen Abstand an der oberen Achse ein. Beim erneuten Schwenk werden sich die Objekte stärker oder schwächer voneinander wegbewegen. Im letzteren Fall hast Du die Kamera in die richtige Richtung bewegt (Bild Nr. 3 und 4). Wiederhole den Vorgang nun solange, bis sich die vertikalen Objekte beim Schwenken nicht mehr zueinander bewegen. Nun dreht sich das System beim Schwenken um die Eintrittspupille des Objektivs. Den ermittelten Skalenwert an der oberen Achse notierst du wiederfür zukünftige Aufnahmen mit diesem Objektiv und bei einem Zoom Objektiv auch die verwendete Brennweite.

- Wer ganz präzise arbeiten möchte, macht Testaufnahmen an der linken und rechten Aufnahmeposition, benutzt eine Skala im Hintergrund und vergleicht beide Aufnahmen am Monitor der Kamera oder am Rechner in der 100-%-Ansicht.

Kameraeinstellungen

Ideal ist es, wenn Du die Belichtung der Einzelaufnahmen konstant halten kannst, also in der Einstellung M arbeiten. Sollte dies nicht möglich sein, weil die Helligkeit zwischen den Einzelaufnahmen stark variiert, so ist die HDR-Technik empfehlenswert, bei der mit einer Belichtungsreihe gearbeitet wird. Die Verarbeitung zum fertigen Panorama wird dann allerdings entsprechend aufwendig. Die optimale Blende liegt im mittleren bis hinteren Bereich zwischen 8 und 16. Hier hat man genügend Schärfentiefe und nur wenig Probleme mit der Vignettierung (Randabschattung) des Objektives.

Die Schärfe sollten am besten auf das Hauptmotiv gerichtet sein. Danach den Autofokus abschalten. Ich arbeite meistens im Raw-Format

, so lassen sich Farben, Kontraste, Helligkeiten und Schärfe später optimieren. Verarbeite alle Teilaufnahmen mit denselben Einstellungen im Raw-Konverter.